澍雨潤物的哲學構築

建築是在設計一種生活的方式,不只是為了居住,更是一種與城市共生的選擇。它回應環境的脈動,也尊重場域的語言,既不是逃離都市的疏離,也不是迎合喧囂的妥協,而是靜靜植入其中,成為城市肌理中一處有呼吸、有情感的所在。

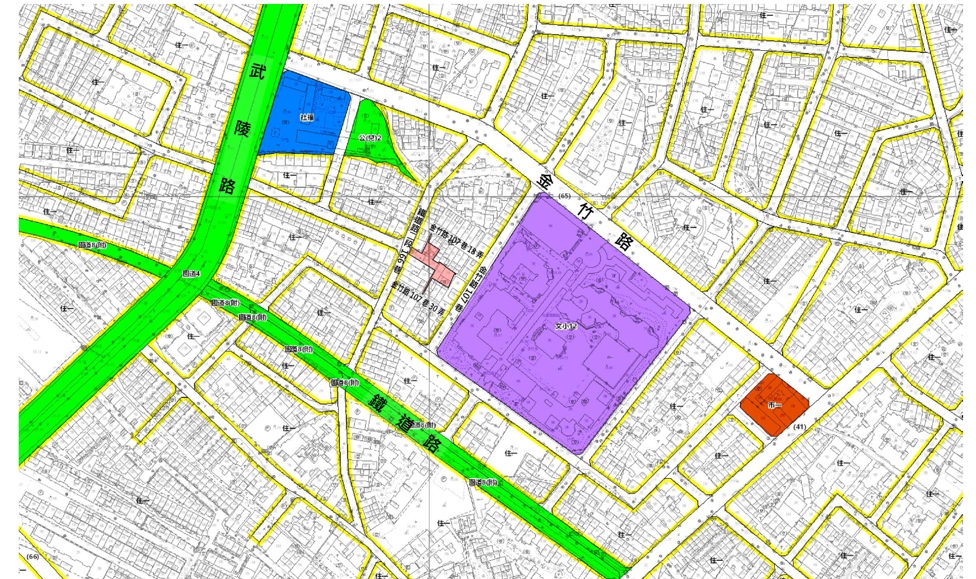

此案坐落於新竹市北區,位於城市脈絡之間一處內斂靜謐的轉折角落。新竹素有「風城」之稱,自清代以來便是學風鼎盛、文脈綿延之地,而北區作為舊城擴張後的文化延伸地帶,歷經時代轉換,今日既保有老城區的生活肌理,又逐漸吸納新式生活節奏。

在這樣一塊具有時間沉澱與文化脈動交織的土地上,儒林雅集試圖成為一種回應——以當代建築語言,承續東方精神,在日常之中蘊養風骨,在城市之中尋得自在棲居的可能。

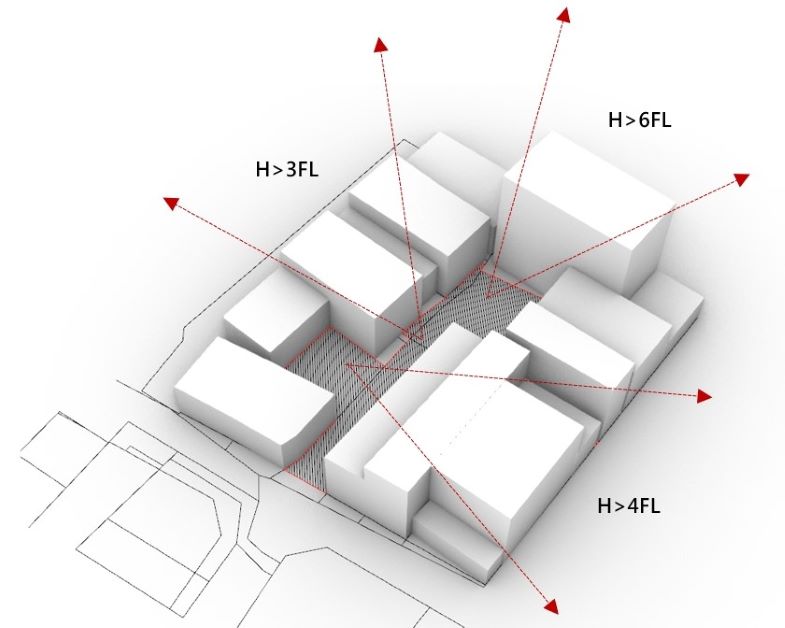

自然環境1. 日光

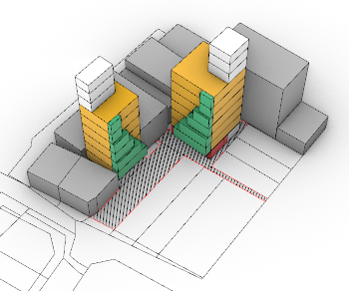

東西向日光容易讓四周建物遮擋,

讓三層樓以下受光率降低。

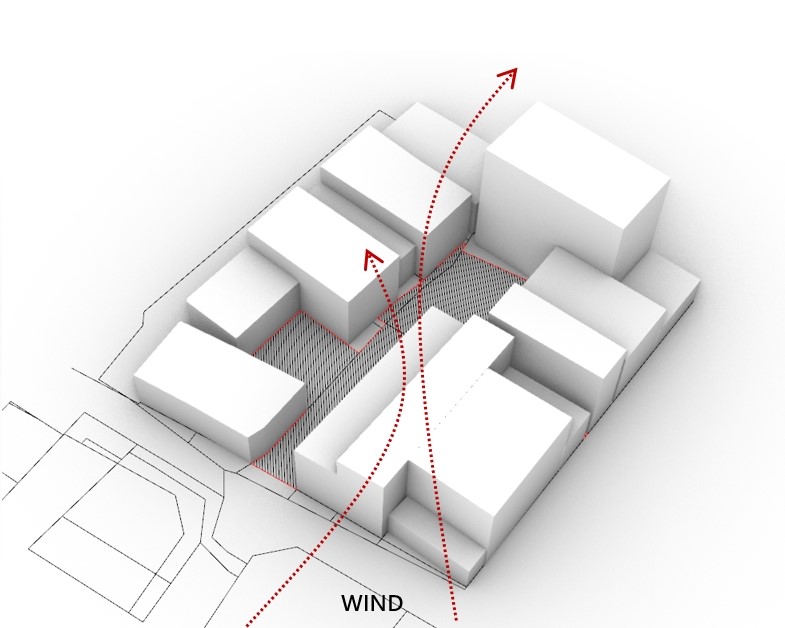

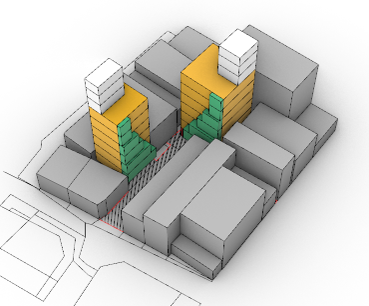

自然環境2. 通風(西南風向)

東北向面風區於設計上考量阻隔,

西南向迎風面,設計上適當引入。

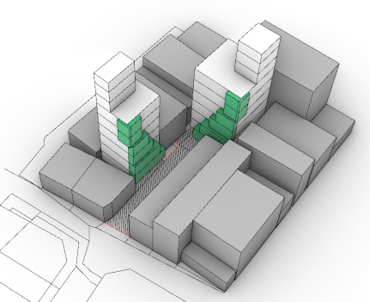

自然環境3. 景觀視野

周邊建築物讓基地成為圍閉型基地

Preface|概念,一場對限制的思辯

城市的每一塊基地,猶如一頁尚未展開的經文,潛藏著自身的語彙與命理。儒林雅集所坐落的基地,初看似佈滿制約:街廓密集、鄰棟壓迫、法規複雜,然而,正因為這些重重侷限,反倒激發出一種如草般從縫隙中生長的力量。設計的思辨因此展開——如果建築不是征服場地,而是如「澍」之時雨,溫潤而生,則建築便能成為一種哲思的表達,一種與場域共生的回應。

「澍,時雨也,所以樹生萬物者也。」澍雨之義,不是突如其來的暴雨,而是一場潤物細無聲的灌溉,是東方文化裡潛藏的自然哲學與時間觀,亦是本案的設計核心精神。

Site & Thought|由場地而生的精神容器

我們將此基地視作一片城市縫隙,既受限於東西向受光的遮擋,又面臨南北側鄰棟的包夾。我們選擇不與環境對抗,而是順應其脈絡。設計策略由此展開:

呼應場域的東方美學節奏,強調層層遞進、藏而不露;垂直空間與城市關係的精準協調,從高層遠眺、至低層臨街,形塑多層次的對話關係;院落概念的內化,將生活重心引向建築的內部,使人與人的互動、記憶與事件,得以在層層推進的空間節奏中自然展演。

基地與周邊建築建物關係

周邊建築物面對基地都是背面或側面

周邊建築物讓基地成為圍閉型基地

Design Inspiration|從《長物志》延伸的空間情懷

儒林雅集的精神內核,延伸自明代文震亨《長物志》中對理想生活的想像:「居山水間者為上,村居次之,郊居又次之……門庭雅潔,室廬清靚,亭台具曠士之懷,齋閣有幽人之致。」

我們深知此案無法棲居山水,但能在城市中尋得片刻澄澈與靜謐,使建築本身如詩一般存在。建築語彙不追求顯赫造型,而以「隱而不顯、含而不露」為設計準則,透過微妙的線條轉折與材料節奏,讓內在的思想靜靜流動於立面與空間之中。

Facade Strategy|東方空間語彙的現代轉譯

本案外觀設計延續東方建築重視層次與比例的精神,並整合場域中的都市紋理與天際線條,塑造出有「氣韻生動」感的立面語彙。立面材料的選擇亦延續此哲思,結合弧形陽台轉角、金屬格柵細節、深灰磚牆肌理與質樸的外牆漆面,形成一種溫潤內斂的外觀節奏。

Life & Memory|空間中發生的事件與記憶

我們始終認為住宅設計的真正價值,在於它是否能容納人與人的互動、生活的事件、記憶的堆疊。因此,在儒林雅集,我們特別強調空間的「內向性」。

在院落式中庭中安排靜謐通風與植栽配置,成為鄰里之間互動的共享空間;公私分明的平面動線,使家庭成員在交會與獨處之間,找到最適節奏;室內場域圍繞「日常雅集」而構築,閱讀、茶席、臨窗之所,使生活因儀式而生詩意。

Conclusion|建築,是一場安靜的回應

Conclusion|建築,是一場安靜的回應

儒林雅集是一場關於限制與哲思的對話,是對自然節奏、東方精神與城市場域的溫柔應答。它不高聲喧嘩,不炫技張揚,而是如澍雨般,潤物無聲。對於願意細讀它的人來說,這不僅是一棟建築,更是一種關於生活的隱微詩篇。